自宅のリフォームで住宅ローン控除やリフォーム減税を受けるには、いくつかの書類が必要です。

中でも見落としがちなのが「増改築等工事証明書」。申請時にこの書類がないと、控除を受けられないことがあります。

「増改築等工事証明書」とは、リフォーム工事の内容が減税の対象条件を満たしていることを、建築士やリフォーム業者などの専門家が証明する書類です。自分では作成できないため、工事前からの準備が重要です。

実際にわたしも、中古マンションを購入して入居前にリフォームを行い、住宅購入費用とリフォーム費用をまとめてローンを組みました。確定申告の際、税務署から「証明書が足りない」と指摘され、慌てて必要書類を集めることに。あらかじめ知っていれば、もっとスムーズに手続きができたはずです。

この記事では、増改築等工事証明書の役割や発行方法を、リフォームの進捗状況に応じてわかりやすく解説します。自身の経験を踏まえて、どこに依頼し、どのタイミングで準備を始めればよいかも具体的に紹介します。

この記事を読むことで、確定申告のときに慌てず、スムーズに住宅ローン控除を申請できるようになります。

増改築等工事証明書とは? なぜ必要? どうやって発行?

増改築等工事証明書とは

増改築等工事証明書は、リフォーム減税を申請する際に、工事内容が法令で定められた要件を満たしていることを証明する書類です。設計士などの専門家が発行し、リフォーム減税の種類に応じた提出先に提出します。住宅ローン控除で申請する場合は、確定申告の際に税務署へ提出します。

この証明書は、国土交通省が定めたリフォーム減税制度で提出が必要とされています。発行できるのは、以下のいずれかに該当する専門家です。

- 登録された建築士事務所に所属する建築士

- 指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者

- 登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者

- 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者

参考:国土交通省「住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について」

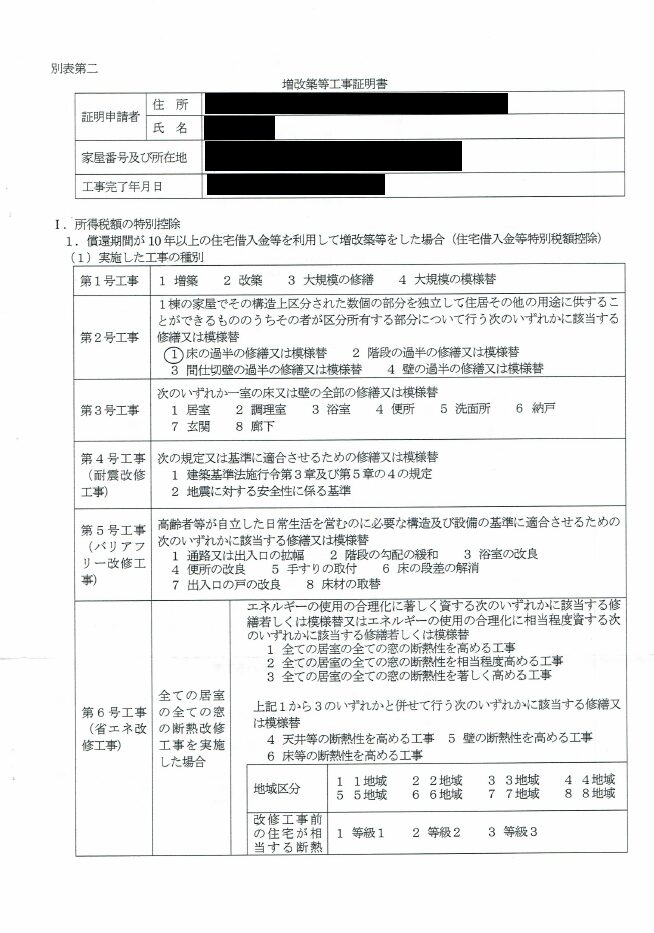

こちらは、実際にわたしが発行してもらった証明書の一部です(個人情報はマスクしています)。

証明書には証明書申請者、住宅の情報、工事内容のほか、工事費用などが記載されています。証明書は全部で4枚あり、さらに建築士免許証が添付されていました。

増改築等工事証明書が必要となる主なリフォーム減税制度

増改築等工事証明書が必要となるリフォーム減税制度は複数あります。ここでは代表的な5つを紹介します。確定申告での申請が中心ですが、固定資産税の減額措置など、一部の制度は自治体を通じて申請します。

| 制度名 | リフォーム内容例 | 主な条件 | 申請方法 |

| 住宅ローン控除 (リフォーム) | 耐震・バリアフリー・省エネ・増改築など | ・床面積50㎡以上(登記簿) ・10年以上の住宅ローン・工事費100万円以上など | 確定申告時に提出 |

| 投資型減税(省エネ・バリアフリー等) | バリアフリー、耐震、断熱(窓・壁など)改修 | ・工事費50万円以上(省エネ等の基準あり) | 確定申告時に提出 |

| 登録住宅性能評価制度(長期優良住宅) | 長期優良住宅化リフォーム | ・住宅性能評価を受けたもの ・性能向上リフォーム | 確定申告時に提出 |

| 贈与税の非課税措置(リフォーム贈与) | 親・祖父母からのリフォーム費用の贈与 | ・一定の省エネやバリアフリーリフォームが対象 ・契約期間の条件あり | 税務署で申告 |

| 固定資産税の減額措置(リフォーム後) | バリアフリー・耐震・省エネ等の一定リフォーム | ・高齢者等が居住する住宅など、条件あり・自治体によって異なる | 市区町村に申請 |

増改築等工事証明書が必要か迷った場合は、申請先に確認しましょう。確定申告の場合は、所轄の税務署が相談窓口です。

増改築等工事証明書の発行に必要な書類

増改築等工事証明書の発行に必要な書類は、申請するリフォーム減税制度の種類によって異なります。詳しくは、証明書の発行を依頼する建築士や建築事務所に確認してください。

ここでは一例として、「中古住宅を購入し、リフォーム後に住宅ローン控除を申請するケース」における、証明書発行に必要な書類をご紹介します。

上記は、実際にわたしが建築事務所から求められた書類の例です。リフォーム減税制度によって必要書類が異なるため、国土交通省の公式資料も併せてご確認ください。

参考:国土交通省「増改築等工事証明書証明手続き・必要な書類等[所得税・固定資産税]」

リフォーム前後の工事写真には特に注意

必要書類の中でも特に注意が必要なのが、「リフォーム前後の工事写真」です。

すでに工事が始まっていたり、完了している場合、リフォーム前の写真を撮ることができません。

実際、わたしも増改築等工事証明書が必要とわかったのは工事が完了した後で、申請用の写真は全く用意していませんでした。「どうしよう」とかなり焦りましたが、内見時に撮っていた写真と動画の中に使えそうなものがあり、なんとか対応できました。

なお、リフォーム前の写真がない場合でも、建築事務所によっては現地調査を実施し、工事前後の状態を確認してくれることもあります。ただし、この対応には別途費用がかかる可能性があります。

焦らずに申請準備を進めるためにも、あとで紹介する「ケース別の対処方法」もぜひチェックしておきましょう。

発行の依頼先とかかった費用

わたしが増改築等工事証明書の発行を依頼した建築士事務所とかかった費用を紹介します。

- 依頼先

– 株式会社テイキング・ワン(福岡県朝倉市)

– URL:https://www.taking-one.com/ - 発行費用:9,900円(税込、2024年7月当時)

- 依頼方法

①問い合わせフォームに必要事項を記入

↓

②必要書類を郵送

↓

③証明書を郵送で受け取り - 選んだ理由

ネット検索した中で、発行費用が最も安かったためです(相場は10,000〜20,000円程度)。また、手続きの流れや必要書類がすべてホームページに明記されており、非常にわかりやすかった点も決め手でした。

実際に手続きをし、安いだけではなく、迅速な手続きと丁寧なやりとりをしていただき、大変満足しています。

増改築等工事証明書を発行するには? ケース別対処方法

リフォーム業者の選定状況と工事の進捗によって、証明書の発行方法は変わります。

自分の状況に合った対処法を確認して、スムーズに手続きを進めましょう。

ケース1:リフォーム業者が未定・工事未着手

- 対処方法:証明書の発行に対応しているリフォーム業者を選ぶ。

- ポイント:書類準備・証明書発行をすべて任せられるため、手間が少ない。

- 別の選択肢:対応していない業者を選ぶ場合は、自分で建築士事務所(建築士)に依頼。

- 注意点:契約前に、証明書発行対応かどうかを必ず確認すること。

ケース2:リフォーム業者は決定済・工事は未着手

- 対処方法:建築士事務所(建築士)に依頼して証明書を発行してもらう。

- ポイント:工事前なら、リフォーム業者に写真撮影や必要書類の準備を依頼しやすい。

- 注意点:業者が協力的かどうかも含め、早めに連携を取っておくと安心。

ケース3:工事中または完了済

- 対処方法:証明書発行に対応した建築士事務所(建築士)を探し、自分で依頼。

- ポイント:不足書類(契約書・図面・写真など)があれば、業者に問い合わせて入手。

- 注意点:リフォーム前の写真がない場合は、現地調査で対応してくれる事務所に相談。

まとめ

この記事では、リフォーム減税の申請に必要な「増改築等工事証明書」について解説しました。

この証明書は、リフォームや増改築の工事が、各種リフォーム減税の対象となる条件を満たしていることを第三者が証明するためのものです。

証明書がなければ減税申請ができないケースもあるため、非常に重要な書類です。

発行は自分では行えず、一定の条件を満たす建築士や建築士事務所に依頼する必要があります。また、発行には工事請負契約書や図面、工事写真など、さまざまな書類の準備が求められます。

リフォーム業者の選定状況や工事の進捗によって、必要な手続きや準備は異なります。まずは自分の状況がどのケースに当てはまるのかを確認し、できるだけ早めに動き出しましょう。

※私自身も「あとから証明書が必要だと知った」経験があり、慌てて対応することになりました。この記事が、同じような状況になる前に気づくきっかけになれば幸いです。

コメント